| ホモパンツ・フィロソフィー 真版 4/20ついに完結! |

栗本流 哲学・生命論 |

| 目次 大安の朝、脳梗塞に襲われる 一変した世界 脳はコンピュータではない!──反モジュール学説を持つ患者 見る見る進行した麻痺 ── 右脳のど真ん中をやられた! 凍結された情動 脳にマラカスの雨が降る 超早期に取り組むリハビリ──筋肉か神経回路か 栗本式片麻痺治療器具(クリミラー)の登場! 天と地が眩しい!─片目だけで見る世界 (3/5追加項) 起きなかった半側無視 (3/5追加項) 舌と唇、顔面の麻痺 (3/5追加項)─理論篇(鏡箱論文・解説)、実践篇(使用法・手紙)は右上indexから 教授のよだれかけ(3/18追加項・別ページ) 「遺作」執筆開始さる(3/18追加項・別ページ) 驚く見舞い客(3/18追加項・別ページ) いったん退院、NTT東日本伊豆病院に(3/18追加項・別ページ) 半身麻痺、栗本引退か!(3/18追加項・別ページ) 生きる気力をくれたおからクッキー(3/18追加項・別ページ) 食べ物のダッチワイフ‥おから(3/24修正項・別ページ) 梅から桜へ、そして復活へ(4/20追加項・別ページ) 飛び込んできた小渕倒るの報‥逆に私は国会へ(4/20追加項・別ページ) |

|

| 大安の朝、脳梗塞に襲われる | |

| 平成11年(1999年), 10月29日金曜日は、大安だった。前日、昼夜ともにいそがしく、午前二時ころようやくねむりについた私なのに、もう午前6時半には目がさめていた。

病院のベッドの上だった。目がさめた私は、自分の体が、まるでベッドに貼りついているかのように重いのを感じていた。上半身を起こそうと思っても、背中に糊がついていて、それを剥がさないと動けないという感じだったのだ。 「おかしい」、とは思った。しかし、そういう感じはこれまでの人生で初めてではない。学生時代、全学ストライキを打って、三日三晩寝なかったときがある。四日目にわずかに眠りについて、起きようとしたときも、あの若かった体が汚れた寝袋から離れるのを拒否したものだった。また、まだ海外旅行に旅なれする前、二度目か三度目のアメリカ行きでひどい時差ボケに悩まされた。アメリカに着いて三日目くらいだったが、やはり朝、体がベッドに貼り付いていた。 だから、私は、その朝も無理やりに体を起こした。「えいやっ」。 全身をひねり背筋力を使って起きたのだ。 その日、私は、年に一度の「治療・検査入院」を終わって、退院する予定だった。二週間ほどいた病室の荷物を整理しなければならない。前夜は、ある学会から頼まれたリハビリに関する身体論についてのレジメをまとめていたから、荷物のまとめはまだしていなかった。病室の床においてある荷物に触れようとすると、ふらりと体が左へよろける感じがした。実は、左半身がすでに麻痺を開始していたのだが、夢にもそうとは思わない私は、かつてそういうときにはいつもそうしていたように「気合を」特に入れて体を動かした。 その日は、前日始まった秋の臨時国会で午後に衆議院の長い本会議が予定されていた。だから、午前中に少し長い時間歩いておかねばならない。一日一万歩というのが、私が自分の健康のために課したノルマだったから…。 で、私は、病院の早い朝食を済ませると、さっと身支度して病室のある16階からエレベータで急いで一階に降りると、秋葉原方面に歩き出した。 実は、その「さっと」するべき身支度でも、何度か私はおかしな動きをしていた。左手と左足が妙に重いのだ。でも、それはすべてあとから思い出したことである。私は、右腰に重い3キロほどもあるカメラ用ウエストポーチをつけてどんどんと歩き出した。 病院は、東京医科歯科大学付属病院である。御茶ノ水駅のまん前、御茶ノ水橋を渡ったところにある。駅のほうに歩けば、明治大学や文化学院の学生たちが山のようにいるわけだ。だから、それを避けて裏門に出て、湯島の聖堂と神田明神前をとおって、明神下に向かい、秋葉原電気街方面のほうへと散歩していった。いつものコースだ。朝だから、もちろん、電気街はやっていない。実は、電気街に至るちょっと前に、小さな気に入っていた百円ショップがあるはずだった。そこはどういうわけだか、文房具の品揃えが良いのだった。その店で二日前に、透明なプラスチックの箱型ファイルを見つけて試しに二つ買ってみた。それがとても使い勝手が良いので、もう少し購入しようと思ったのだ。 その店は、坂を下りきったあたりの交差点の角近くにあったはずだった。 でも、不思議なことに、私はその店を見つけられなかった。およそ見当のついているあたりを行ったり来たりしたが、どうしても見つからない。これは、私にとってはきわめて不思議なことだった。都市に生まれ、都市を愛し、都市論、それも都市の中における方向性についての本(都市の空間論の本、『都市は発狂する!』、『光の都市、闇の都市』)まで書いている私は、方向音痴とはもっとも反対にいる人間だった。外国でもどこでも、都市の匂いはどんなものでも大好きだった。そして、都市の中では何でも見つけてきた。もちろん、一度も見たことのないものまでである。そういう本もたくさん、書いたし、私は、都市を歩くプロだと言われても良かったはずだ。 でも、なぜ!なぜなのだ その百円ショップは、わずか二日前に訪れたばかりだ。そして、分かりやすい交差点の、分かりやすい角から二軒目にあったはずだった。それがその朝はどうしても見つからない。私は、キツネにつままれた感じのまま、結局、もうあと一ブロックで上野不忍池に出るというところまで歩いていってしまった。途中で、二、三度、足が道路に突っかかる感じがあった。あとから思えば、脳と神経回路に大きなダメージが生まれつつあったのだ。また、長期の記憶は大丈夫だが、直前の事柄を記憶しそこなう症状が生まれていた違いない。 福井医大の平山幹生助教授の指摘によると私の脳内で起きていたことはこうだった。右海馬に血流障害が起こり、わずか二日前に訪れた百円ショップの位置についての空間地図的記憶(地誌的記憶)障害が起こった。百円ショップがあったこと、どんな店だったかなどは「言語的記憶」になっていたから、左海馬が関与していて障害されなかった。神田明神から秋葉原電気街にかけてのおなじみの地誌的記憶は、既に長期記憶となっていたから、右視覚連合野に貯蔵されていて問題はなかった、というものである。

Bontempi B et al: Time-dependent reorganization of brain circuitryunderlying long-term memory storage. Nature 400:671-675, 1999 また、別の研究でボルドー第1大学のB Bontempiたちは、マウスの脳を傷つけることなく、活動状態で領域ごとの代謝活性を調べ、海馬が関与する記憶作成過程を明らかにしている。それによると、海馬は最近獲得した記憶または獲得している最中の記憶を再生するのに大きく関与している。しかし、数日から数週間たつうちに、長期の記憶保持とその再生を支える神経回路は時間に依存した形で再構成され、海馬の役割はだんだん小さくなっていくらしい。つまり、時間の経過とともに、言語的記憶になっていくのだ。 …そうだ、全くそのとおりに違いない。私は、完全にそういえるものを体験したといえる。ところが、平山氏によると,海馬が空間の記憶のことに短期的な記憶に関与しているのではないかという報告は、あの世界の一流自然科学雑誌、「ネイチャー」でさえ、昨年夏に初めて掲載されたのだという。これは驚いた。そんなこと聞いてくれれば、私の経験によって明らかだと言ってやったのに。 かくのごとく、私には脳の内部の海馬の短期記憶をつかさどるあたりに異常が発生していたと思われる。いまでも、直前のことをよく注意して頭に収めておかないとおかないと、時々忘れるという症状がたまにあり、それはどうも梗塞で起きた脳内血管の死に関係があるらしい。その後も、注意しておかないと、時々起きている。 でもそのとき、私はまだそのことに気づけなかった。歩いて歩いて、ついに不忍池の端の樹木が目に入ったとき、「ア、これは朝の散歩にしては来すぎたかな」と思っただけであった。だって,御茶の水駅前から上野池之端まで歩いていたのだ。そして反射的に腰のベルトにつけている万歩計の蓋を開いてみた。なんともう4500歩も歩いている。これで、もし同じ道を歩いて病院まで戻るとすると、単純計算すると朝の散歩だけで9000歩を歩くことになってしまう。これは、いかにも多すぎる。 午後、国会に行くことにしていたのだが、国会というのは意外に大きい建物である。半日で、最低、2〜3000歩の歩数は出るものだ。会社でデスクワークしているサラリーマンの五割増しは歩くといわれている。私がその上に、夜も少しは歩くとすれば、朝、9000歩も稼いでおく必要はない。そういう判断は,普通と変わっていなかった。時間も、もうかなりたっていたし、タクシーで病院へ戻ることにして、ちょうど来た黄色い流しの車に手を上げた。 道路の端に寄せてきて止まったタクシーに乗り込もうとして、私は開いてきたタクシーのドアに体をぶつけそうになった。かろうじてよけたが、ここで初めて私の心に「変だな」という意識が生まれた。でも、それはまだかろうじての話しだ。ドアにぶつかりそうになったから、照れ隠しにかえって敏捷そうに見せて後部座席に乗り込んだ私は、勢いよく、「東京医科歯科大学へ」と運転手に告げたのだった。いや、正確には、告げようとしたのだった。 もう間違いはなかった。私の体には外から見えないところで何か大きな変化が発生していたのだ。このときになって、急に、その直前まで4000歩以上も歩いてきた左足がタクシーの座席で棒のように感じられてきた。気がつけば重く、鈍いのである。 運転手が、「御茶ノ水駅前の?」と,行き先のイラシラダイの確認を取るための質問を返してくるまで、おそらく2秒はかかっていない。だが、その2秒間に私の一部が壊れたはずの頭脳は、完全に重大な事態が発生したことを理解していた。これはマチガイなく、脳に異常が起きている。梗塞かひょっとしたら出血だろう。もう元には戻らないと思った。起きたことは起きたのである。脳が,脳の中で起きた異常を私に伝えて来ていたのである。 幕末の京都、寺田屋で刺客に襲われた坂本竜馬が、刺客が去ったあと斬られた頭部に手をやって、流れ出している自分の脳みそに触れた。そして、「脳をやられた。もう駄目だ」と言ったという悲痛なエピソードがある。なんと私は,それをそこで思い出していた。 あとで思えば、そういうことに気が行くくらいだから、最終的には脳の判断力や言語中枢は大丈夫だったのだろう。むしろ,脳は「自分たち」の危機を察知して、活性化していた知れない。これはまったく脳のどの部分で梗塞が起きるかの問題であって、能力や知識や、ましてや根性の問題ではないのであって、結果としては私はまだしも「助かった」と思うべきだったのだ。実際、廃人になるとか、全身麻痺になるとかの最悪の事態から見れば、ずいぶんと救われてはいた。でも、事態が重大であることはもはや疑う余地などなかった。 一方で、午後の国会をどうするとか、その日の退院をどうするとかの目先のことには神経は全く行かなかった。一部が破壊されていたはずの脳裏に浮かんできたことは、「俺はどうなるんだろう」とか、家族に(今後のことなどについて)どう告げるのかということだった。 聞き返してきた運転手の質問には、私は「うー」というような音で肯定の意を表明した。それで意は通じた。私にはもう一度、東京医科歯科大学というような複雑な音を出してみる勇気はもうなかったから。自分で発音してみれば分かるが、東京医科歯科大という音は、東京特許許可局ほどではないが、健康人にもなかなか難しい音である。それ以来、まだ私は、一度もチャント東京医科歯科大と発音していない。 タクシーに乗っている2キロちょっとのあいだに、足だけでなく、左半身はどんどん目に見えて重くなって行った。タクシーが御茶ノ水橋の突き当たりにある医科歯科大の正門についたとき、私はもうスムーズには降車出来なくなっていた。左半身麻痺者は、左側に体をひねれないからだ。 麻痺が起きているという意識は、どんどん増してきていた。だが、私はまだ無理して自分で歩いて病室に戻った。途中、ナースステーションに担当の医師がいるのを見つけた私は、病室で重たいカメラのウエストポーチだけを外して取って返し、医師に「脳梗塞が起きたんじゃないかと思います」と自己申告した。申告した後、病室に戻る廊下で、左足が床に突っかかった。病院にいるあいだに脳梗塞になり、しかもそれを足を引きずりながら自己申告にくる患者など滅多にいないにちがいない。 検査入院中、二週間もにわたって、体調やデータをチェックしてくれていた担当の若い女性医師は、私の退院にたち合うためにそこに来ていた。ところが、退院どころかその奇妙な自己申告を受けて、「えっ!」といったあと、私の顔色を見てすぐに何か異常を察したらしい。気色ばんだ顔でまず血圧を測ってくれた。上が190、下がなんと125もあった。ただちにCT(断層写真)を、少しあとにMRIを手配してくれた。こうして私は、ストレッチャーに乗せられ、病院内を運ばれることになった。 |

|

| 一変した世界 | |

| ストレッチャーから見る世界は、全くそれまでとは変わってしまっていた。医師の田村美保さんの顔も、慌てて飛んできた秘書の朝比奈君の顔も、すべて下から見上げることになった。それだけではない。基本の風景がすべて天井になってしまった。田村さんは、私に「しばらく、動かないで下さい」と命令した。 それまでは、病院の廊下をパジャマを着て、腕に点滴の針を刺し、移動用の点滴袋吊りキャスターを押している患者を、こちらは余裕を持って、大変だなあと見ていたものだった。ところが、突然、そういう人たちすら、「自分で歩ける人たち」に変わってしまったのだった。 同じ病院にその日まで二週間もいたのだ。病院での検査のおよその様子はわかっている。CTもMRIも、予約を入れるのは、右から左へポンと入っていつでも行けるようなものではない。ところが、私はすぐにMRI室に連れて行かれた。「おや、ちょっと様子がちがうかな」、その感じが、私を緊張させた。MRI専門の医師が映像チェック室に入り、学生らしい助手を含めて、なんとなく動きがあわただしく感じられた。 検査台にも私は自分では上れない。技師が手伝ってくれてやットのことで台に上った。左半身が全体として重くてならない。何よりも、動くも何も、左側を振り向くことが出来ないのだった。 技師が私に聞いた。「MRIの造影剤でアレルギーはありますか」 |

|

| 脳はコンピュータではない!──反モジュール学説を持つ患者 | |

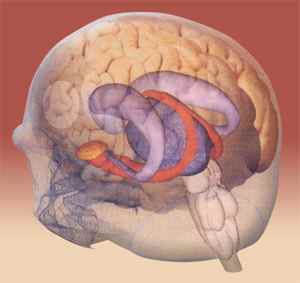

| 覚悟して検査台に横たわった私は、じっと黙って検査を受けた。およそ25分、いつもと変わらない検査である。それは当たり前だ。変わっているのは、ただ脳の中の細胞が毛細血管のつまりにより、酸欠状態になり窒息して、仮死状態になっているだけだ。梗塞だと詰まりで、出血だと脳内に流れ出た血であたりが水浸しに(血浸しに!)なって、いずれにしても酸素がいかなくなっている。 そのどちらだろうと、拳銃で脳をぶっ飛ばしたのとは違って、細胞が一気に破壊されるわけではなくて、窒息―仮死─死亡という順序をたどるものだ。 その仮死のときでも、体の筋肉に命令情報を伝達する神経回路が働かなくなってしまっているから、麻痺が起きる。普通は、仮死状態から死にまで至るから、直後の麻痺はずっと残るものになる。ただ、ほんのわずかの可能性として、仮死が本死に至らず、戻って息を吹き返すこともある。ここが銃による細胞の物理的破壊とわけが違うところのはずだ。‥また、後でドイツの大学の研究を聞いたが、神経回路は、仮死の状態が始まったら、直ちに自分たちをOFFの状態にしてしまうのだそうだ。もし、万一、そこが蘇生してもOFFはOFFのままだそうだ。…麻痺は学習される、のである。 私は、検査台に横たわりながら、ずっとそういうことを考えていた。冷静といえば冷静かもしれない。でも、ただ権威を振りまわしたい医者がいれば、こんな嫌な患者もいないかもしれない。でも、私は私なりにに必死だったのだ。こちらは、権威や個人のプライドがかかっている問題ではない。仕事のすべてや、家族の生活や、人生の主張や方針などのすべてがかかっているのだ。だから、プライド好きの医者も、全体的に真摯に患者に対するべきであろう。 …一つ。運動の命令が来なくなって動かなくなった筋肉も、一週間かそこらはまだ筋力は残しているだろう。そのあいだに、少しでも動かして衰弱を食い止めよう。 …二つ。また、末端から脳へ「命令をよこせ」と要望を上げるようにすることは絶対に有効なはずだ。ある運動を喚起するために使われる脳神経回路は絶対に一つではないと信じられるから、控えを喚起することに役立つだろうし、また、「末梢からの連絡が途絶えた神経線維は死ぬ」と専門書で読んだ覚えがあった。しかも、先に述べた通り、脳卒中の場合、血管はまずは「仮死」になり、そのまま救いが来ないと「本死」になるという順序のはずだ。…「仮死」で酸欠状態の段階のとき、末梢からその血管と神経線維を使おうとすることは、ひょっとしたらある程度は「仮死からの蘇生」を生むに違いない…これは、すくなくとも理屈的には正しいはずだ。 ‥これには若干、注釈がいる。専門的知識もいる。また、神経科学者たちのあり方についての特殊な知識(科学史的、科学哲学的)もあったほうが助けになる。特に2番目については絶対に有効だったと思う。私においては、いくらかの神経線維は、しばらく「腫れ上がって」生死の境をさまよった挙句、最後には間違いなく蘇生したとしか思えないのが、その後の状況である。私は、マイケル・ポランニーのラディカルな科学哲学を日本に紹介していた学者だし、医学部及び医学者についても大学論という立場からやや専門的な知識も持っていた。その私の知る限りでは、世界の脳神経科学界の主流は、情報伝達にせよ、運動の命令にせよ、(両方は同じだと言えなくもないが)それを伝達するのに使われる神経回路は、単一のものだという、モジュール学説と呼ばれるものだ。 これは、誰にも分かりやすい。だって、脳をコンピュータと考えているようなものだからだ。たとえば、パソコンがある通信についてあるポートを使っていたとする。それがCOM1とかCOM2とかであるとする。そういう場合、それがふさがれていたら、その設定での通信は絶対に出来ない。それは完全に麻痺する。そこを開通させるには、そのポートを開けてやらねば絶対に駄目だ。脳の神経回路についても、そう考えると理屈はとてもよく分かる。 もう回路が切れてしまっていて、それがもともと唯一の回路だったというのだから、基本的にはもう「駄目」ではないか。何か他の系統から代替機能を持つ回路が形成されるのか。そんなことはない、とそれをはっきり否定しているリハビリ専門家の傲慢なメールを私はその後受け取っている。このリハビリ屋は、いったい、どういう希望を持たせて、患者にリハビリをさせているのだろう。私は、少し視野を広げて勉強しなおしてから居丈高にものをいって欲しいと返信したが、どこの世界でもとにかく主流派につくという人はいるもので、こういう人が勉強しなおすことはまずないであろう。どこの世界でも、真実を受け入れるのではなく権威を受け入れる主義の人でいっぱいである。今日、正しい、正しくないに関係なく、おびただしく患者の勇気を殺いでしまう。で、実際、そういうことがたくさん起きているのである。 で、実は、このモジュール学説に反対する神経科学者は、きわめて多数、存在する。非主流派ということにはなるが、2000年の日本国会における野党民主党より与党のモジュール党に迫っている。この医学界の反主流派は、一般に、物事をより柔軟に見る人、疑問を頭から否定しない人、やや難しくなるが身体においてイメージが実体的な意味をも持つのではないかと考える哲学者(現象学者)の論文をも読める知性のある医学者たちの支持を受けて広がりつつある。実勢力的にいっても、頭ごなしの否定を私のWebページに打ってくるようなことが許されるような状況ではない。 私が今でも疑問なのは、こういう保守派のリハビリ理論家は、何を目的として患者にリハビリをさせているのかである。また、させられるのか。彼らは,しばしば筋肉が弱ってしまったのを「訓練」して鍛えると称して、複雑で細くて弱い筋肉の集合である上腕の間接回りに度し難い炎症を起こさせたり、神経回路の活性化に逆行するリハビリメニューを強要することになっているのではないか。 われわれが正しいと考える非モジュール学説は、ひとつの目的の神経伝達回路はもともと複数用意されていると考える。ゆっくりこれからあちこちで述べるが、その証拠は山ほどある。ただし、普段、ある一つの回路が「俺が中心だ。みんなは引っ込んでろ」とばかり、活躍しているのは紛れもない事実だ。その回路がモジュール「的」であるのはマチガイないだろう。しかし、モジュール的だというのとそれをもってモジュールのみが真実だというのとでは、天と地ほどに意味が違う。で、客観的に見て、モジュール学説が成り立ち、非モジュール学説を学会から退場させるのには、非モジュール学説が主張し、証拠とするいくつもの事例を科学的に否定したり、別の合理的な説明を提出せねばならないことはお分かりだろうが、これはほとんどなされていないのである。そしてまた、非モジュール学説側は、普段の状態における神経回路のモジュール的あり方を否定していない。だから、非モジュール学説側は、モジュール学説側を大きく抱え込めるものなのである。 結論として、非モジュール学説のほうが間違いなく正しい。そしてその基本骨子は、ある目的の情報や指令を伝達するための神経回路は、一見、モジュール(専一回路)に見えるレギュラー(正選手)のほかに、もともと能力のあるリザーブ(控え選手)が存在しているということだ。そしてこのリザーブが決して一つだけでもないのである。これを証明する第一の証拠は、たとえば、運動と感覚と担当の脳神経回路の位置関係を描いた有名なペンフィールドの脳地図というものがあるが、ここで近い位置関係にある回路同士が、健康者の場合でもしばしば役割の相互乗り入れや、時には役割の「交換?」をやってしまうことがあることである。 |

|

| 足は性器である!? | |

| よく知られている例は、足と性器の関係だ。足の感覚をつかさどる回路と性器のそれは回路同士隣接している。だから、しばしば足による性的感覚の発生が起きる。腕で起きるという話がないのは、手や腕の感覚の回路が性器のそれと近くないからである。フェティシズムは足や足の転形たる、靴下や黒タイツやには発生するが、手袋ではほとんど皆無になる。足の裏をなめさせて(あるいはなめて)性器を興奮させる貴婦人や騎士はいるが、手のひらではだれも興奮しない。これは一つのよく分かる例である。

このティム・ポンズの研究が、カリフォルニア大学サン・ディエゴ校脳認知センター所長のラマチャンドラン博士による「幻肢」の謎を解く研究に結びつくのである。幻肢とは、切断されてなくなってしまったはずの手や足が、感覚としては「ある」ものとして残っていることをいう。実在する手足と全く同じように感覚が存在するのだから、手足があるとか患者には思えるのは当然のことではないか。それに、ほとんどの場合、患者にとっても手術して自分の手や足が切断されていることはよく分かっている者だ。大体、視認出来る。だから、実際には「手足があると感じる」と訴えているのであって、なくなった手足があると主張しているわけではない。 それなのに、しばしば医者が俗物(よく、あることだ!)の場合、「なくなってしまったのに、あって欲しい」という無理な願望が言わせるとして切って捨てる。ちゃんといまの現実を理解しなさい、愚鈍な患者さんよという風に考えるのだ。つまり、フロイト的な欲望と願望の世界の話にして取り合わないことがおおいのである。でも、幻肢は完全に実在する。時には、人生の途中でなししてしまった手足でなくて生まれつきない手足の場合でも幻肢を有している例さえも存在するのである。 それは、この脳地図上の隣接分野の相互乗り入れと移動、脳における余剰結合を理解すると、合理的かつ科的に説明できることになった。手足はなくなっていても、感覚やニューロンの発火は実在するのだ。ラマチャンドランの業績である。 ところで、この私は、元から身体と精神についての研究をしていて、それに一章以上を割いた「意味と生命」という著書もある。また、私の父も切断した左足のつらい痒みに悩まされ、痒い痒いと訴えて死んだ幻肢の体験者だった。かくして幻肢とヒトが持つイメージの意味との関係は、私の研究テーマの一つだった。だから、この脳の中の余剰結合ということは、最初から理解していたのだった。 |

|

| 見る見る進行した麻痺 ── 右脳のど真ん中をやられた! | |

| そこで私に起きた脳梗塞である。MRI検査が終わったあたりから、左半身は完全に重くなり、すぐに「動けない」ようになってしまった。体を動かそうとすると、左が全く重いために、逆に自由に動くはずの右半身に力が入る。あっという間に、体の右側に強烈な凝りが発生した。左側が感覚がなくなって重いままで、右側はとてもしんどい凝りが襲ったままになったのである。 MRIが終わったときは、まだ何とか左側も動いていたのに、左半身の麻痺は見る見る進行して、それから二晩ほど寝て起きた朝には、私はもう完全に左半身麻痺に陥っていた。でも、この経過にはちょっとばかり注釈がいると思う。そして、脳卒中の患者には誰しも、私に似た「麻痺を学習」する経過があるはずだと思う。 MRI検査のときの話に戻ろう。MRI検査の結果が写真になるのは、検査直後ではない。金曜日に倒れた私の場合は、週末にかかってきていて写真は週明けの月曜日に出来ると告げられた。でも、医師たちは映像をリアルタイムで別室で見ているのだ。私は、その医師たちの表情を読み取ろうとしていた。 私に見えたものは、第一に「?」という疑問。なんとなくちらちらとこちらの様子をうかがっているように見えた。第二には、かれらの真剣な硬い表情だった。 私は、内心の不安を隠しきれずに若い医師の田村美保さんに質問した。検査が終わって、病室に戻される途中である。 梗塞は確かに起きている。そしてその部位はひょっとすると半身麻痺になるだろう深刻なあたりかもしれない。でも、栗本さんは元気そうに左側も動かしているから映像よりも状態は良いように見える。だから、写真をよくチェックしたい。 しかし、実際には運は別によくはなかった。そういう会話のあいだ中も麻痺はどんどんと進行してきていたからである。そして、発病から二日ほどたったらMRIの予告?どおりに、私は半身完全麻痺になってしまっていた。 私は右脳のど真ん中をやられていた。左脳のほうは全くOKであった。このことはいくつかの症状上の特徴を生んでいる。左脳がしっかり残っているから、言語中枢は大丈夫である。だから、理屈の上で、麻痺がこうなっていて、筋肉がまだ病み衰えぬ前なら動かしておいて別の神経回路の登場を促して、それを待つといった「作戦」を立てることも出来た。論理性は問題はないのだ。というより、次の理由で、病人の論理性はより明確に研ぎ澄まされたようにさえなる。 |

|

| 凍結された情動 | |

| 実は、私にもこういう症状があらわれていた。右脳がやられて、左半身麻痺が明らかに起こってきているのに、しかもそれが時間とともに重篤になってきているのに、私は、あまり感情的にならずにそうなっていく私をどこか高いところからじっと見つめているような感じになっていたからである。国会に行けなくなることは重大なことである。さまざまな影響を生むわけだ。そういう影響の中でもっとも大きなものは、近づいているはずの総選挙でどうするのか、準備をせねばならないということであった。これは、引退するにしても、続投しようとするにしても、そう簡単なことではない。脳梗塞で倒れたといっても、死んでしまったわけでもないし、意識が失われたわけでもない。言葉にひどい麻痺が生まれつつあったが、完全左片麻痺になっても、ナースや医師や秘書にはなんとか意思を伝達できていたのだ。どう決心するかは、大きな問題であるはずだった。 必要なのは感謝だ それに、家族や家庭のことも、当然、あった。このとき、ちょうど、娘も病気で長期入院を余儀なくされるような状況になりつつあったのだから、こちらにも看病にこなければならない妻の負担は大変である。彼女の精神的負担もまた、非常なことになっているにちがいなかった。 そういうことはすべて私には「理解」出来ていたと思う。だが、どうもその「理解」は、構造とか物的条件とかについての「形の理解」だけであったような気がする。はっきり言って、本当に「大変だ」という心や血の通った理解には結びついてこないのであった。自分で一生懸命、これは大変なんだぞと言い聞かせてはみていたが、何か妙に客観的な自分がそこにいた。妻には、平気で物を頼むし、連絡を取ってくれる教え子にも何かと甘えた依頼をするのだった。 自分でもこれはおかしいなという気がしていた。宗教的に言えば、感謝の気持ちが欠けてきているわけだ。そんな時、大学時代の友人が見舞いにかけつけてきてくれて、自分の大病からの回復の秘訣を語ってくれた。腹式呼吸と感謝の気持ちを持つことだと言うのだ。これは明らかに当たっていた。確かに人に感謝する気持ちは、健康な時もそうだった男だから、右脳のど真ん中をやられて、特に勝手になっていた。ガァーンときたような気がする。 で、どうしようか。 妻や友人や教え子や秘書や、医師や看護婦や、時には手元においてある本の中味にも感謝をささげることにした。情動が凍結しているかもしれないと思って、テレビなどを見て「感動モノ」には素直に感動をささげるように努力することにした。もともとは、そういうものには疑り深く、簡単にはだまされないぞという構えの男だったから、姿勢としては人生の大転換である。これを意識的にやったわけだが、およそびっくりすることが起きてしまった。勿論のことだが、そんなことを意識的にトライする患者なんていたためしはなかろうが・・・。 発病して三日目から十日目まで、一週間ほどは完全に左半身麻痺の状態だった。病室内のトイレにもいけず、ナースをベルで呼んで介助してもらって室内に置いた移動トイレに座らせてもらわねばならなかったのだ。でも右手は、ありがたいことに動いていた。これが利き手であるから助かった。まずそこに感謝であった。ベッドに張り付いたような半身麻痺の状態で、右半身が板のように凝ってしまったから、我が家近くの駒沢で行きつけの上手な中国人マッサージ師を読んでくれと妻に頼んであった。妻は三日ほど続けて連絡を忘れた。妻も非常に忙しかったのでしようがない。が、倒れる前なら、きっと烈火のごとく怒ったに違いない。こういうことがまるで怒りの対象にならなくなったのである──これは、情動の凍結に近いことだろう。 右手でテレビのリモコンだけは握ってチャンネルを動かしていた。朝のワイドショーや昼間のドラマをもぼんやりとみることが多くなっていた。すると、悲しがらせる場面が出ると、見ている私に涙が止まらなくなるのだった。うっかりすると、声を出してまで泣きそうになる。おかしいことには笑いが止まらなくなった。これは、深刻な構造的問題や事態にはしっかり対応できなくなっている反面、日常的な喜怒哀楽の感情には抑制が効かなくなってしまっているのであろう。ひょっとしたら、情動の深刻な凍結と、日常的喜怒哀楽は別問題だったかもしれないのに、私が意識的に感情の解放を意図したものだから、半身麻痺の期間の私は隠しカメラで撮影でもしていたら、おかしなものだったに違いない。ベッドの上で、やたら滅多ら泣いたり笑ったりしていたのだから。 対人関係での感情の凍結は明らかだった。左半身の麻痺は、内臓部分にも及んでいるわけだし、そもそもベッドの上に張り付いていて運動が絶対的に不足だから下剤をもらっていても、排便が遠い。三日目から十日目まではほとんど毎日、ナースに浣腸を頼んでいた。 そこでも、すまないなという感情はあっても恥ずかしいなという感情はなかった。本気で「すみませんね」を連発していた。なかには、「栗本さん、あなたは偉い先生なんだからさ。そんなに感謝しちゃ駄目よ」という看護婦さんまでいた。そう言われると、嫌な気持ちはしなかったが、「俺って、偉いんかね?」というのが素直な感想だった。 あるとき、こんなことがあった。浣腸液をアヌスに突っ込んでもらうとき、こちらはもうおじさんだし、脳梗塞で倒れてしまったんだし、格好をいまさらつけてもしようがないからあきらめているが、若い看護婦さんのほうが嫌なのではないだろうか。中腰になって、尻を後方に突き出し(つまり便器から少し腰を浮かせて)、アヌスへの一突きを待つ。なかなかに男の覚悟のいる姿勢である。ところが突っ込む役の看護婦にも、女の覚悟が必要だとは知らなかった。お尻の穴への突っ込み?がひどく下手な人がいる。こんなおじさんのお尻の穴によくよくねらいなんか定めたくないのではないだろうか。 それは分かる。しかし、粗雑なねらいで適当なあたりの粘膜をズキッとやられるときわめて痛いのだ。アヌス横の粘膜を無理やるつつかれる痛さは涙が出るくらいだ。私がマゾだったらよかったんだが、そうではない。あるときは本当に涙がでた。まだ若くて色気もある看護婦さんが、うまく入れられずごそごそと突くのである。そして‥、 こういうとき、前だったら、私はものすごく怒っただろう。でも、すべてがアッというまに過去になっていくのだった。涙が出るような痛みも、アッ、ぎゃっと思ったときには過去のものになっていく。たとえ0.5秒前のことだろうと、過去は過去だ。それはとても不思議なものだった。だから排便が終わって、またその処理に来てくれる時の彼女には、私は心から感謝の念をささげたものである。 「今度は俺があんたをうまく浣腸してやろうじゃないか」なんてマフィア的復讐心などは、夢にも湧いてこない。つまらないくらいである。こうしてみると、ヒトの痛みとか、復讐心だとかは、物理的的痛さの記憶を言語的記憶関係の分野に登録して、いつもそことフィードバックしあっていないと,生まれてこないのも当たり前だ。だから,本当に二度と繰り返してはならないことなら,たとえば無謀な戦争にのめりこんでしまった愚行は,繰り返して語っておかねばならないというのは根拠のあることなのだ。 |

|

| 脳にマラカスの雨が降る――脳を切る音 | ||

| いくら大変なことが起きているか、事態が分かりにくくなっているといっても、私には氷の恐怖が襲ってくることがあった。発病から二日目の晩からのことである。 倒れたばかりの患者というものはとても忙しいものだ。検査や診察は勿論、トイレもテレビを見るのも、一人で出来ないから、ナースコールを使う。人を呼んで、ああしてこうしてがあって、そこに事務所との最低限の連絡だって入るものだ。それに私は、ちょうど新しく買い込んだノートパソコンを使ってEメール生活を始めていた。10月27日夜に倒れたのだが、11月23日の58歳の誕生日を期してWebサイト――世に言うホームページ――を立ち上げる準備もしていた。後日の感慨だが、この立ち上げ準備を倒れる前からしておいてよかった。倒れてからの私は、電脳なしには、生きていけないくらいパソコンを使っているからだ。 夜九時の消灯時間などアッというまにやってくる。個室だから、少しずるをしてパソコンをいじってから寝るのだが、毎晩,「やれやれ」という気持ちになるのはやむをえなかった。ところが、10月31日の晩に枕もとの電気を消して目をつぶると、どこからともなく、はっきりと「しゃッ、しゃッ」という音が聞こえて来るではないか。「どこからだ」、薄暗い部屋を思わず見回すようなはっきりした音である。 たとえれば、生硬い大きな馬鈴薯を刃の鈍そうなナイフでスライスしているような音だ。昔、アメリカのポテト産地のアイダホ州に行ったことがある。牧場で牛に生の馬鈴薯をスライスして餌にしてやっていた。そのときの芋を切るような音だ。何かやや抵抗感があるものを、鋭利でない刃物で切っている音だ。 少し表現の角度を変えて現すと、楽器のマラカスを鳴らしているような音だったと言えなくはない。メトロノームの音がマラカスになって、しゃっしゃっと鳴っているのだ。あるいは、断続的かつリズミカルにふってくる雨の音だった。ざっざっと降ってくる雨の音と言えなくもない。脳にマラカスの雨が降っているのだ。「アカシヤの雨に打たれて、私は死んでしまいたい。/夜があける、陽が昇る、朝の光のその中に、/冷たくなった私をみつけて、あの人は/涙を流してくれるでしょうか」(西田佐知子歌う)だが、マラカスの雨がやむ時は「私が死んでしまう時」であったことは間違いない。私は、脳の中に降る雨が次第にアカシヤ色にくすんでいくのを感じていた。もう朝は来ないのではないか。すべてのものがもうはっきりとは見えることはないのではないか。私は、言葉としてはそういうことを考えていた。 |

||

| 少し耳を澄ませていると、その音は耳のすぐ近くからしてくる。それをさらに注意していると、音は明らかに、私の頭の中から聞こえてきていた。よーく注意して音源を確認すると、頭のど真ん中。右の耳と左の耳のちょうどあいだあたりから聞こえてくる。 「これは視床下部のちょうど真上のあたりだ」 音は、何かが切られるか、流されていっているというものに聞こえる。ザッザッ、しゃっしゃっ。これは大変だ、と,とりあえず私は思った。しゃっ、しゃっという音がして、そのまま「全部が切断されて終わるんかいな」と思ったのである。 |

|

|

| 脳梗塞の起きた直後の脳のなからから聞こえてくる切断音。怖くないわけはない。 私は怖かった。だが、これも不思議な感情が体を支配していた。「怖い」。怖いから医者や看護婦にも相談したくないという気持ちが湧いてきた。だって、もう駄目なら相談するだけ無駄ではないか。 「ア、そうなんですか。それだとあなたはもう駄目ですから遺書でも書いておいてください」なんて言われても嫌ではないか。あるいは、ひどく同情されたり、大げさな治療に入られるのもごめんだという気分だった。 疑問や恐れを左脳的な言葉で考えると、どうしようもない絶望さえ浮かんでくる状況だったが、そこがそれ情動凍結が起きていたとしか思えない。私は、しばらく、脳の中から聞こえてくる音を耳を澄ませて聞いていたが、そして、一応は医者か看護婦を呼ぼうかと考慮してみたが、ただちに「今日は、もう疲れている」という結論を出していた。死ぬならもうただちにすぐということだろうし、あせっても別にもう大したことも出来ない。たとえば、妻や娘や、格好をつけて付き合いのあった女性にでも電話しようかと思わなくもなかった。しかし、状況を言えば、家族なら深夜に飛んで来いという意味になってしまうだろうし、他の女性だってどう受け取ればいいか当惑するだろう。 要するに、何もしないで死ぬなら死のうという結論が容易に出てしまっていたのだ。大変だ、大変だと騒ぎ立てるような情動がまるで沸いてこなかったのである。怖いとか、大変なことかも知れないというのは、言葉としては理解できた。それはきっと左脳がそう伝えるからである。だから、事態はきわめて重大ではなかろうかという認識は出来ていた。要するに、人間は、言語的な理解だけでは動き出さないのだ。そこに情動が加わって初めて、具体的行動に移るものなのだ。この情動が、つまり、本当の意味の「想像力」なのではないかと思われる。だからヒトは、言葉で理解するだけでは何もならないのであろう。 こうして私は、言葉の上では、これ以上ないような恐怖感を覚えつつ、感情的には情動と想像力を欠いたまま、黙って眠りに着いた。詩人シオランは、こう書いている。

全く、そうだ。 医者に聞いてみたら、ただのなんということのない擬音だったのかもしれない。‥実はやはりそうではないようだ。だが、そういうことについての報告がないという。きっと、そのまま死んでしまった人は報告できるわけはないし、生き残った人は私のようにそれを書き残そうとか、あれは何なのだと追求する気など起きないのが普通だろう。「終わってしまったことなど良いではないか」と,私でさえ思うことは思う。でも、私は、一応、言葉の上の想像だけかもしれないが、このまま眠りからさめないことも想定して、だれかれにということでなく、(妻にだけはあんたに言ったんだよと言っておいたが)「さよなら、世話をかけたな」とつぶやいて目を閉じたのだった。馬鹿げていると言うなかれ。情動が凍結していても、その程度の礼儀は(言語的に)知っていたということだから。 人生という余興は、もう終わりなのかという感慨がないわけではなかった。58年。やり残したことは山のようにある。 だが、やりたいことも山のように残っている。欲張りな私は、あと百年人生があっても、やりたいことを完了できない。どこかで、とつぜん、幕が下りてもしかたがないではないか。 ウイリアム・シェイクスピアはこう書いた。

しかし私の脳は一体どうなっていたのか、一片の夢すら私には与えてくれなかった。 …そして、朝になった。無意識では気にしていたのか、朝は5時半ころに、意識が戻ってきた。意識が戻ってきた私は、先ず手や足の感覚を確かめようとした。勿論、左手も左足も動かない。でも、ベッドの上にあるような感覚はあった。右手を動かして触ってみる。確かに「そこ」にある。でも、その「そこ」がどこ七日、私には自信が持てなかった。「別の世界なのだろうか」。恐怖と疑問は消えていなかった。なぜなら、世界はまだ真っ暗だったから。実は、起きても、目が開かないのだ。遅い秋の日の出は遅くなっていたし、外はまだ暗い。閉じたまぶたを通じて入ってくる朝の陽はほとんどなかったから・・・。真っ暗なのだった、世界は。 なぜなら、ちょうど、左の目やまぶた、左唇の麻痺も進行していたときだったから、起きても左のまぶたが自然には開かないのである。私は、もともと右目ではウインクも出来なかったし、右目だけでは物が見えない。左目が利き目である。その左目が開かない。だから世界が真っ暗なのだ。気づいて、決意して、ちょっとばかり時間を取って、重い重い左まぶたを右手でつまんで持ち上げねばならなかった。何が見えるのか、本当にこの世の朝なのか。すくなからぬためらいをのりこえて、ようやく左まぶたを持ち上げた。すると、厚いカーテンからわずかに晩秋の朝の陽が差し込んでいるのが見えた。 わずかな光である。だが、私の瞳孔筋も麻痺してしまって緩みきっていたのだから、そのわずかな陽の光が、まさしくきらきら輝く波光のように思えるのだった。「ああ、生きていたんだ」と,思った。いや、正確には、「ああ、今日は生きていたんだ」であった。私はまだ余興を続けなくてならないようだった。そして脳の中の音は、朝からは聞こえてこなかった。 私は、病室内の電話にたどりつけないので、いけないことと知りながら枕もとにおいておいた携帯電話を取り出して、自宅の妻に電話をした。少しは待ったが6時ころである。ふつうなら、早すぎる。ところが、我が家には特殊事情がある。妻は、毎朝、1時間ほど早朝のお散歩に出かけるペルシア猫のレオ君に起こされて5時か5時半には一階のサッシの窓近くでうとうとしているのである。電話には出られる。レオは、昼間は家の中から出られない。彼には、朝が楽しみで、5時ころから、妻の顔をなめにやってくるのである。だから、妻は恒常的に寝不足になっている。 「おはようっ」、妙に力の入ったこちらの声である。 「おはよう、でもどうしたの」 「いや、なんでもないが、おはよう」 どうも妻があまりにも怪訝そうだったので、このモーニングコールは一回きりだった。だって、結婚して30数年、勝手に出かけて電話なんか何日もまるでしてこないことはしょっちゅうでも、朝のお電話なんか新婚時代だって一回もなかったのだから、訝るのも当たり前だ。 ところが、それから一週間というものは毎日、夜、寝る前になると、決まって脳の中の視床下部の上あたりから「しゃっ、しゃっ」という音が聞こえてくるのであった。そして、毎晩、この世に別れを告げて寝るのだが、人騒がせ(はしていないが)なことに毎朝、非常に重たい左まぶたとともに意識がこの世に帰ってくるのだった。 「一日、一日、神によって生かされている自分を感謝なさい」というお説教を受けたら、即座に「はい、そうしています」と答えるような日々だったと思う。この恐怖の音は、1週間ほどして、私がなんとかベッドから起き上がるようになると消えていった。今でも思うのだが、あれは一体、なんだったのだろうか。 後日の話だが、平山助教授は、『やはり血流障害ですかねえ。で、それが治って音が消えたんです』という、いわば、どちらかと言えば大変だったんだという説をとっている。ラマチャンドラン氏と電話で話したとき、思い切って聞いてみたら、「よく分からないが、幻覚、幻聴が良く起きるものだから」という、どちらかと言えば、中間説をとっていた。まあ、いい。とにかく、私の人生は眠りとともに終わることはなかったのだから。 |

||

| 超早期に取り組むリハビリ──筋肉か神経回路か | ||||

| かくて、私は倒れたほとんどその瞬間からリハビリを意識していたようなものだった。 最初から、

という意識が旺盛だった。起きた事が重大だというより、「前向き」のようなのは、半分は右脳がやられて情動不全が起きていたからかもしれないから、知らない人が「栗本サンは良いね。前向きで」と誉めてくれても、本当は喜んではいけないことだっただろう。 私には、まず、全く動けない人間が普通にあこがれること、「移動」を確保することが重要に思えた。つまり、手より足である。三日目からまったく立てなくなったが、左足には反応そのものはあった。感覚もあった。いくらなんでも三日目で筋肉が体重を支えられないほど衰えるはずはない。どうも立つための補助筋肉へ行く神経回路がやられているのだろうと、考えた。それは、やがて仮死から本死になるかもしれない。血管を柔らかくする薬を飲んではいたが、脳内の事態には立ち入られない。でも、なんとか電流を通す努力をして少しでも切断部分をつなげられないのか、と私は考えた。 倒れた直後なのだ。リハビリは少なくとも、筋肉の訓練ではあるまい。 私が採用したのは、左足の諸筋肉を動かし、それを脳に意識させることだった。それも、自分では全く力んではいけない。血圧が上がるのは怖い。いろいろ考えた私は、結論として、ベッドが電動式で上半身部分が起こせることを利用して頭のほうを高く上げて、体全体を上から下にずり落ちるような格好にしたのだ。そして,左足を軸にして体重を支える。すると看護婦さんがやってきて、「ずり落ちてますよ、栗本さん。直してあげようか」というが、「これでいいんですよ」と断っていた。 なぜなら、私は下へずり落ちていく体を左足だけで支えていたからである。それもただ支えているだけでは、主要な筋肉に刺激を与えるだけになるだろう。私は、体を微妙にずらしたり、軽く捻ったりして、そのたびに力が加えられる筋肉が変わっているのを感知しようとしていた。「いまは、(俺の足の中で)誰が頑張ってくれてるのかい?」というと問いかけを発し、その答えを探っているのだった。やってみると分かるが、そのうちになんとなく分かるようになるのだ。分かるようになると、逆に、不思議なことに、日に日に筋力が落ちていくのも私としては実感していた。これは、本当である。昨日、出来たことが、今日はひどく重い感じが生まれていることなどはしょっちゅうだった。これは、私がやっている運動が完全なものではなく、微細な筋肉を全く使わないために、またそこへの神経回路からの入力も皆無になったため弱っていったのだろう。足首についても同じだった。 だがそれでも、やり始めて三日目くらいから、なんとなくまっすぐなら立てるのではないかという気がしてきた。右手、右腰を使ってベッドの上をずりずりしながらなら動けるようになっても来たので、移動トイレに座らせてもらったあと、右手でつかまれるものがあったときには少し左足に体重を乗せてみた。見つかると、看護婦さんに怒られたが、心臓に負担をかけない限り、絶対に大丈夫なはずだった。 これは絶対に効果があった。足は手よりも単純な筋肉で出来ているし、運動も単純ではあるからであるが、私の歩行の回復は通常よりもきわめて迅速である。結果だけ見た人は,軽かったんですねえ,と軽く言うが,そうではなかった。リハビリの正しさのおかげで、回復が驚異的なのである。 問題は、手と肩だ。手や肩は、足よりもはるかに複雑な筋肉が張り付いた関節を持っている。そして、リハビリの当初、よほど注意しないと炎症を起こしてしまい、それが起きると、かなり長い間、リハビリどころではなくなる。実は、私の肩の関節はいま、かなりひどい炎症を持っていて、倒れた直後よりも動作が不自由なくらいの状態になっている。 良い人たちばかりだったから、恨むつもりはないのだが、直後の手のリハビリのメニューには腕の力をつけようとしたり、肩の関節に負担をかけるようなメニューがかなり入っていた。私は、それなりにそれを真面目にこなしていたから、悪い影響があったと思う。関節は他人によってでも動かさないといけないのだが、力を加えるようなメニューはナンセンスであろう。勿論、左腕をベッドでおいてしまったまま寝返りを打ってはいけませんよなどの忠告は受けていた。でも、実際に痛くなってしまったあとで考えると、あんな品の良い忠告ではいけないと思う。リハビリ初期の患者には、もっと腕や肩を絶対に捻らないようにという指導が必要だ。 その点で、もう一つ常識におかしい点があるのは、衣服を着る動きをできるだけするのも、有効なリハビリだというものだ。それは確かに実際に暮らしていくにはそういうことは必要だ。ところが、服を着るという動作はほとんどが「捻り」である。これは誰にとッても、関節を痛めやすい行動なのだ。服を着ることなど、治れば誰でもたやすくできることだから、むしろ発症初期の患者には避けさせて当然の行動である。服のボタンなどは、できる限り負担のないものに取り替えてやればよい。そんなことは重要なことではないのだから‥。それを出来るだけやらせろというのは、はっきり間違っている。 というわけで、ここで突然ながら、神経回路は視覚に大きく依存するところが多く、また、末梢の刺激が重要であるという理論に基づく「栗本式」片麻痺治療器が登場することになる。私はこれで、左手指の分離、微妙な動きを回復させたのだ。 |

||||

(この項目のみ1999/12/06初版・2000/1/23・31修正加筆第3稿) |

||||

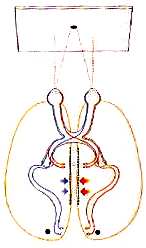

……2000年1月21日・左手小指がはっきり親指とともに丸を作ろうと動き始めた!弱いながらも、人差し指もだ。 幻肢論、メルローポンティの知覚論から発した栗本式の麻痺回復法器具を考案し、作成したからだ。私のいる病院では、既に熱心な(山崎多紀子)作業療法士さんが、この試作品の意味を理解し、他の患者にも許可を取りながら応用してデータをとり始めたぞ。

これは、本来、発病後、数年以上経った人でも有効とラマチャンドラン博士は言っている‥ということは、コンセプトはラマチャンドランから得ているが、麻痺側の隠し方で栗本式のは少し違っている。私は、自分の試作品を3分使っただけで、それまでまったく接触しなかった左手の小指と親指をくっつけることに成功した。これは、脳神経回路を復活させる‥と、言っても別回路を喚起する‥方法なのだ。ラマチャンドラン式のものを使ったアメリカの患者も言っているが、何よりも使っていることが『楽しく、気持ちがいい」のだ。理論と実物は一両日中に公開する(もうほぼ公開した01/31wrote)。請う、ご期待。…要はだ、誰かの金儲けに使われないよう少々チェックしておくことがあるからだ。

栗本式、またはラマチャンドランー栗本式鏡箱は、指だけでなく、肩や肘の運動にも使える。3月3日、ラマチャンドラン研究室のアルツシューラー博士から、メールが入った。その日、私は、ラマチャンドラン教授の自宅に電話して彼と会話したのだった。前もって、いくつかの質問をメールしておいたので、鏡箱論文の筆頭執筆者のアルツシューラー博士から連絡してきたわけだった。というより、なぜか、ラマチャンドラン氏はEメールしてこない。とにかく、以下は方や肘の運動についてのサンディエゴからの答えである。

今度倒れて、実にいろいろな人から、いろいろな治療薬や治療法を教えてもらった。豪州産プロポリス(採用!)とかね。モットモラシイコトを言いながら、結構、インチキもあるな(多くは不採用!)。こういう報告もまたやろう。とにかく高い器具を売ったする (40万円近い器具を売る有名なナントカ式健康法を含む。高すぎる。また、脳と神経科学に知識がある者が読むと、どれも説明がこけおどしと科学的誤謬が多すぎる!大なり小なり収入に問題が出ているはずの病人から金をむしりとろうとするんじゃない!) のは駄目だ――ここで本サイトの表紙を再び参照のこと。驚異の酵素を含むクリールベールが登場したからだ。 |

||||

| 天と地が眩しい!--片目だけで見る世界 | |

| ベッドにべったりと寝ていなければならな1週間のあいだ、私は、緊急対応がやりよいという理由で15階の病室に移された。16階の病室は西向きで、皇居や懐かしの?明治大学や、遠くには富士山が望めたが、15階の病室はやや狭く、サイドも反対側の東側で、東大や、上野公園を望んでいて、天気のいい日には筑波山が望めるのであった。東京から筑波はかなり遠いと思っていたが、天気がよければ、青い山並みがまさに指呼の間にくっきりと見えた。東京に住んでいて、初めてのことであった。 筑波は、ベッドに寝ている私にとって左側に見えた。先に述べたように、自分流リハビリのために上半身を起こしていたから、窓の位置が相対的に低くなり、山がよく見えたのだった。すぐに気づいたことがある。晩秋の陽射しを受けてきらきらと輝く筑波山が、私にはものすごく眩しいのである。「遠くの山が、何でこんなに眩しいんだ」 私には疑問だった。遠くて小さく見えるはずの山が本当にきらきら輝いて見えるからである。 そのうちに、気づくことがあった。私は、左眼が利き目という変人だから、片目をつぶるとき、右目しかつぶれない。カメラのファインダーも左眼でのぞく。カメラは、右目でファインダーをのぞくことを前提に作ってあって、左目でのぞくと不便なものだ。しかも、左目利きが眼鏡をかけていると二重苦となる。昔のように、ファインダーにしっかり目をくっつけなくては視野が確保できない方式のときは、困ったものだ。いまは、ロングアポイントメントといって、少々遠くから目をファインダーに近づけても視野がくっきり確保できるようになってきたけれど、これは本当に最近のことだ。だから、プロのカメラマンで左目利きなのは、たった一人内藤忠行さんに会っただけである。この後、動物写真家の栗林義信さんも左目利きだと聞いたが、こういう人たちの苦労はさぞかしだろう。 この左目が、私の意図に反して、超しっかりと病室の窓の左側に見える筑波山を見据えているのである。 その私の左目は、そもそも毎朝、右手でまぶたを持ち上げてやらなければ開かない。そして今度は、非常に眩しい陽射しを正面から受けてもまぶたを下ろせない。つまり、左麻痺が、まぶたの筋肉にも来ていたのだ。 そこで、ためしに左目に入ってくる光量を調節する目的をもって、右手の指二本で細い隙間を作り左目の上にかぶせてみると、ただちに過剰な眩しさは消え、適正露出での風景が蘇ったではないか。明らかに眼球の筋肉も麻痺しているようだ。入ってくる光の量に対し、ヒトは瞳を絞ったり開いたりして自動調節している。それが私には出来ないようなのだ。だから、いまでも外に出るときは許されれば眼鏡の上からかぶせるオーバーサングラスを持参している。‥伊豆逓信病院の近くでなんと980円で売っていた。最近のベストバイである。 こういうことがあまり報告されていないのは、ほとんどの人が利き目を右にしているからだ。視神経は、単純に左右対称ではないのである。 われわれの視野を四つに分けて説明する。左眼球の外側の視野を1、内側を2とする。また、右眼球の内側を3、外側を4とする。これで、視覚入力を左側から1、2、3、4と名づけたことになる。そこで1と3が右脳に行き、2と4が左脳に行くというわけだ。これが手だと、1、2が右、3、4が左ということになるだろう。だから、・・正確には視野ではなく、視覚入力だが・・、左右の分担がおかしなことになっているのだ。左の視覚が完全に右脳に行き、右の視覚が左脳にいくなら分かる。だがそうではなくて、左の左と、不右の左が右脳へ行く。複雑である。何のために?

手について右利きとか左利きという場合には、本来、右手と左手には本質的な違いはない。右手側は、心臓より遠いから運動に有利だという説があるだけである。ところが、ほとんど意識されていないのは、不思議だが右目と左目には神経回路の機能構造上の本質的な違いがあって、圧倒的に多数の人がが右目利きだということ。これはあまり知られていない。右目利きのほうが左目利きよりはるかに数が多いし、それは右手利きが左手利きより多い比率よりもはるかに多い。左利きゴルフクラブはあっても、左目利きカメラはない所以である。 右目利きの人は、カメラのファインダーを右目で覗く。だから、レインジ・ファインダー・カメラのファインダーは、必ずカメラ背面に向かって左側についている。そして、例外はない。つまり、例外なく右目利き用のカメラばかりなのである。私や内藤カメラマンのような左目利きの人間が、こういうカメラを構えるとき、左目でファインダーを覗こうとするから、鼻がカメラ背面にぶつかる。よって、多少とも斜めに対象ブツに向かうことになる。現代の高級メカ・カメラは、ロングアポイントメントといって、ファインダーから少し目を離して覗き込んでもよく見えるようになっている。しかし、クラシックカメラはどんな高級なものでも、目をぴったりとファインダーにくっつけなければいけなかった。だから、非常に困ったものである。

こうなる理由は、おそらく脳の右半球と左半球が対等・均質の仕事をやっているのではないからだ。視覚についてもそうであって…というよりも、運動一般よりももっと激しく違っていて、右は視覚のうち、対象の空間的位置関係だとか、視覚の全体観を担当しているのだ。つまり、人はまず対象を右視覚皮質で受け止めて、これはどういうやつだとか、危険なものだとか、自分には近すぎるとか遠いから大丈夫だとかを判断する。だから、右目が先に出動すると考えられる。 私や内藤忠行氏が左目利きになったのは、多分、後天的な生活慣行によるものだ。だから、実はこの右の視覚皮質が全体像をつかむということも、後天的に変更可能だと思われる。右目を失ったからといって、ああおれはもうこの世の全体像が戻ってこないのかと絶望する必要はないのだ。‥でも、誰だ、ああこれで栗本慎一郎や内藤忠行の全体観がゆがんでいる理由がわかったなんて言っているのは。 社会の全体観がゆがんでいる人は、圧倒的に右目利きの人である。‥理由は明確だ。この世は超圧倒的に右目利きばかりで、その中のゆがんだ連中の数は、左目利き全員がゆがんでいてもかなわないくらいの数なのである。 ともかく、私はこれまで、パワーの弱いはずの左目を必死に生かして生きてきた。その左目が麻痺した。これは大変だ、ということは私にも分かった。で、視覚や視野の変化に特に注意することにした。 視力については、不思議なことが起きていた。毎日、遠くがよく見えたり、見えなくなったりするのだ。視力は、眼球及び眼球回りの筋肉の問題だから、麻痺の進行または緩和が一方方向的ではない変化を結果していたのではなかろうか。つまり、筋肉とはいえ、あまりに微妙な調節だから、ある小さな筋肉が突っ張ると一定の距離ものは逆によく見える (固定焦点だ) 用になったりするのではないかという本人の解釈だ。ともかく、パソコンはベッド横に置いて右手で抱え込んでつかっていたし、目が疲れる要因はたくさんあった。だから、何がどの原因によるかは、はっきり言えない。けれども、とにかく視力は日々変わっていったし、右目がよく疲れたという感じが出た。しいて言えば、右目で見る視野の内、鼻の側、つまり体にとって内側がはっきりは見えなくなっていた。で、これは少し考えると、おかしい。右目で見る体内側(鼻側)部分の入力は、脳の左半球の視覚皮質に入るはずだ。そこは、梗塞の影響はないはずだったから。ただ、これも後で誰かが原因を突き止めてくれるかもしれない。それについては、私はただ正直な報告をしておくまでである。 |

|

| 起きなかった半側無視 | |

| 人は左目で見ている全視野、つまり左側に見えるものを右半球の視覚皮質で受けている。だから時にはそこが見えなくなる。 それが原因の一つで起きる (のではないかと思う)のが、半側無視という現象である。 左麻痺の人にだけおきるという。なぜなら、右半球は視覚の全体観を保つ役を担っているし視野の左側の左と右側の左を受け持っている。だから右脳をやられると、それらの視野部分が脳に入力されても全体の中に位置付けられなくなるのだ。だから、画を描かせても、左半分が描けなくなる。‥でも、なぜ、右側の外側視野も描けなくならないのだろう。分からない。 正確には、右の外側面も描けなくなっているのではないかと私は思う。とにかく、報告されている多くの例では患者の世界から「左が消えてしまう」のだ。 私には、そういうことは起きなかった。半側無視という症状があるということも倒れた直後は知らなかった。はっきりしていたのは、左側の視野は、眩しければ眩しいままの調節不能の世界になってしまったということと,右の外側はよく見えるな (と、思っていた) ということだけだったのである。 私の視覚に起きていたことは、視力の原因不明の変動、光量に対して調節できないため眩しすぎる世界の出現ということだけだった。半側無視の起きた人に比べたら、ずいぶんとましなことだったろう。 |

|

| 舌と唇、顔面の麻痺 | |

| これは筋肉の麻痺だが、舌、唇、顔面の左側は、すべて麻痺した。舌は手で触ると、真中左側にはっきりとこわばった筋が残っていた。ものをしゃべろうとすると、この筋が邪魔をする。筋は硬直しているのだ。 この硬直は、手で舌をマッサージすることによって次第に緩和していった。しかし、手で舌をマッサージするのは東京医科歯科大をいったん退院して、伊豆逓信病院に入院してから教えてもらったもので、そもそも発症後一ヵ月半ほどして始めた。いわば、当然ながら、発症後もなんとか話ができる状態だった以上、うまく話をするために必要な舌の訓練は後回しになったのだった。 唇もまた、左側は麻痺していた。唇の麻痺は、食事をするたびに嫌でも気づかされたから発症直後から困っていた。急いで食事をしようと思うと、ぽろぽろ口の左側から物をこぼしてしまうのである。注意して食べれば問題はない。でも、せっかちなのは、病気の前も後も変わっていなかった。 私が考えたのは、マッサージすることと心から笑うことであった。 わざと笑うと、右の顔面しか動かない。ところが、心から笑ったり微笑むと両方の顔面の筋肉が均等に動員される。なぜかといえば、意識的でない笑いは大脳基底核が司るが、これは体の両側を使うのだ。神経回路が違う。右脳、左脳とかの問題ではないことになるからだ。だから、正面から見てもゆがまない笑いになる。麻痺しているん左側の頬の筋肉にとっては自然なマッサージになるわけだ。 ただし、注意しておくと、梗塞で大脳基底核がやられる場合だってある。その場合は、愛する家族や友人が見舞いに来た時、患者は心から笑うのだが、右側だけが微笑んでいる。それを見た人はびっくりするのである。そして、この人は言語的指令によって笑うとき、逆に左右ともに筋肉を動かす。左右ともに動かしはするが、この場合は、左右を使ってなおかつ不自然なのである。 でも、とにかく自分で「不自然でなく笑おう」と思うのも不自然ではないか。まさに人生の大根役者であろう。要するに、できるだけ楽しいことを考え、物事の楽しいサイドをだけ考えようとするということしかないのである。友人と談笑して、わははと大笑いするのが一番良い。幸い、深刻さを受け止めやすい右脳がやられている。能天気に構えるにはこの梗塞はもってこいなのだ。で、私は意識的にそうしていた。 昔からの友人は、私がリハビリの箱を作ったという話を聞きつけて、「また、栗本が無理にぶつかって頑張っている。よせばいいのに‥」と思ったらしいが、私自身は結構いい加減にしていたのだ。そして、それは絶対にいいことだったはずだ。 ただ、私が失敗したこともある。麻痺して動かない左腕を椅子の肘に乗せたままよく激しく咳き込んで、腕や肩に瞬間的負担をかけたことだ。 くしゃみや咳も、自然な笑いと同じように随意運動ではない。意識の命令で止めたりコントロールできないものだ。そういう運動の瞬間、かなりの力で上半身がゆれる。これをわれわれは、運動中枢からの指令でとめることは出来ない。大脳基底核からの指令は、言ってみれば、テニスコートにおける主審の決定のようなものである。線審である大脳が動けといっても回路が絶たれているから動かないが、主審がやれというと動き出すのである。 だから、あくび・笑い・くしゃみなどをするとき、そこまでの身体の姿勢がどうなっていようと、一切お構いなしに体が動く。たとえば、くしゃみしたとき、左肘が椅子の肘掛に余裕なく引っかかっていると、くしゃみの瞬間、強く左手を引っ張ったような形が起きてしまう。布団のなかにいて、左手を布団にくるんでいるようなときも同じである。くしゃみや咳の瞬間、左腕を私は何度も強く (正確には、軽くだが容赦なくしっかりと) 捻りを加える方向に引っ張ることになった。そこで、私は肩の関節を強く引っ張ったり、押したりしたのだ。これは、十分注意していなかった。しかし、一般にこれは非常に要注意のことなのである。 ことに私の場合、リハビリの初期の時期が寒さに向かっていた季節に当たっていたから特のそうだった。本来、麻痺者の使う椅子の肘は柔らかいものでなければならなかったし、部屋が寒かったりした場合、寒さでくしゃみが出ないか、出るときに肩や肘がどこかにぶつかる形で負担のかけすぎにならないかを、よく注意しておくべきだった。 |

|

企画制作 栗本慎一郎事務所

kurimoto@homopants.com